ОПИСАНИЕ ПОЕЗДКИ

1-Й ДЕНЬ

20:00. Выезд из Гомеля. Отправление от железнодорожного вокзала (ул. Киселева, 3).

2-Й ДЕНЬ

06:30. Прибытие в Псков.

Наше знакомство со святынями псковской земли начнется с посещения Снетогорского женского монастыря Рождества Богородицы. Монастырь находится в 3,5 километрах от центра современного Пскова, на высоком правом берегу излучины реки Великой. Снятная гора, на которой стоит монастырь, зовется так по названию местной промысловой рыбы – снети.

* Снетогорский монастырь впервые упоминается в Псковских летописях под 1299 годом, когда 4/17 марта ливонские рыцари совершили внезапное нападение на Псков. Тогда обитель была разорена, а игумен ее, преподобномученик Иоасаф, а также 17 иноков и пресвитер Константин были сожжены в храме. Обитель была создана незадолго до указанной даты в правление и при участии горячо любимого псковичами святого благоверного князя Довмонта-Тимофея. В 1312 году в монастыре завершается строительство собора Рождества Богородицы. Этот прекрасный белокаменныйсобор псковские мастера украсили дивными фресками, которые по милости Божией сохранились и до наших дней.

В XIV-XV веках Снетогорский монастырь становится главным духовным и монашеским центром Пскова.

В XVI веке монастырь украсили еще два прекрасных храма: Никольский с трапезной и погребами (где сейчас совершаются Богослужения) и церковь Вознесения-под-колоколы. Последний храм после перестроек в XVIII веке превратился в знаменитый Снетогорский столп высотой 63 м (86 метров от зеркала реки Великой), который мог соперничать с колокольней Ивана Великого в Москве.

За свою 700-летнюю историю обитель пережила не одно вражеское нашествие и разорение, несколько раз постигали ее крупные пожары. Но молитвами Пресвятой Богородицы и снетогорских преподобномучеников она возрождалась. Из стен ее вышли основатели псковского пустынножительного монашества: преподобные Евфросин Псковский и Савва Крыпецкий (выходец из Сербии или со Святой горы Афон), а также один из русских Патриархов – Иоасаф. В 1472 году здесь останавливалась византийская царевна София Палеолог, невеста Великого князя Московского Ивана III, совершавшая переезд из Италии в Москву. Псковские князья и знать принимали здесь постриг.

В 1805 году монастырь был обращен в загородный Архиерейский дом и стал местом деятельности известного церковного деятеля, историка и писателя Евгения Болховитинова, тогда архиепископа Псковского, а затем митрополита Киевского, автора «Истории княжества Псковского» и других книг. В 1825 году монастырь посещал А.С.Пушкин. В 1920-х гг. экономом здесь был псково-печерский старец преподобный Симеон Желнин. С приходом советской власти монастырь был разорен и превращен в дом отдыха. Тогда же был разрушен и Снетогорский столп – церковь Вознесения. Сейчас от нее осталось лишь основание. В 1993 году в монастыре была возрождена монашеская жизнь. Сейчас в монастыре проживает около ста насельниц. *

Святыни, хранящиеся в монастыре:

мощевик с частицей мощей преподобномученика Иоасафа Снетогорского;

иконы с частицами мощей великомученика Пантелеимона, святителей Николая Мирликийского и Тихона Задонского;

иконы Божией Матери Тихвинская, Иверская, Снетогорская;

икона преподобного Макария Желтоводского с частицей мощей.

После обзорной экскурсии по монастырю, посещения Никольского храма и поклонения святыням, мы позавтракаем в трапезной монастыря.

Снетогорский монастырь

Снетогорский монастырь

Снетогорский монастырь

Затем мы посетим с обзорной экскурсией Псковский кремль и его жемчужину – Свято-Троицкий кафедральный собор, неизменный символ старого Пскова. Его история началась практически тогда же, когда и история самого города, и с тех пор местные жители не разделяли свой родной город и Троицкий собор, называя Псков «Домом Святой Троицы».

* Издревле собор был центром общественной и государственной жизни. Место строительства храма, который должен был стать центром поселения, выбрала урождённая здесь великая княгиня Ольга, посетив псковскую землю в 957 году. Как гласит летопись, когда она стояла на берегу реки, ей явилось видение в виде трёх лучей, указывающих на это место – именно поэтому храм решили посвятить Живоначальной Троице. Изначальный Свято-Троицкий собор был деревянным, простоял он недолго, около 180 лет, и трагически сгорел во время пожара.

В 1138 году, по указу князя Всеволода-Гавриила, Троицкий храм восстановили. С возобновленным, вторым Свято-Троицким собором связаны знаменательные события. В 1242 году, перед началом знаменитого Ледового побоища, здесь молился о победе над ливонскими рыцарями сам благоверный князь Александр Ярославич Невский. Здесь же, в Псковском соборе, молился и брат Александра Невского – Ярослав Ярославич, в будущем – Великий князь владимирский.

Литовский князь Довмонт принял в соборе Святое крещение с именем Тимофей, здесь он не раз молился перед битвами о даровании победы псковскому воинству, сюда же приходил, чтобы совершить благодарственный молебен после очередного сражения.

В 1365 году, после обрушения сводов, храм перестроили ещё раз, тоже в камне при этом основным строительным материалом стал местный известняк. В 1472 году порог собора переступила Софья Палеолог – невеста Великого князя Московского Ивана III.

В 1609 году в результате пожара, охватившего весь город, в соборе все сгорело, кроме гробницы святого князя Довмонта-Тимофея и мощей святого князя Всеволода-Гавриила.

Современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на основе предыдущего строения, но при этом существенно вырос в высоту, простираясь вверх на 78 метров.

В соборе, в числе других святынь, хранятся мощи блаженного Николая Салоса – псковского юродивого, известного тем, что, по преданию, во время похода опричного войска на Псков в феврале 1570 года, укорил царя Ивана IV Грозного в жестокости, чем предотвратил казни псковичей.*

Святыни, хранящиеся в соборе:

рака с мощами благоверных князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея, блаженного Николая Салоса, преподобномученика Иоасафа Снетогорского;

частица Покрова Божией Матери;

чудотворная храмовая икона «Святая Троица с деяниями», конец XVI – начало XVII веков;

чудотворные иконы Божией Матери: Чирская и Псково-Покровская, XVI века;

мироточивая обновившаяся икона великомученика Пантелеимона, XVII-XVIII веков;

икона святой равноапостольной княгини Ольги, написанная архимандритом Псково-Печерского монастыря Алипием (Вороновым) в XX веке.

Псковский Кремль

Свято-Троицкий кафедральный собор

Чирская (Псковская) икона Божией Матери

После посещения Псковского Кремля мы совершим обзорную экскурсию по историческому центру Пскова и посетим четыре древних храма.

* Церковь Богоявления с Запсковья впервые упоминается в 1397 году. Нынешний храм поставлен в 1495 году на месте раннего, как главный храм Богоявленского конца (района) на Запсковье. Он был одним из крупнейших кончанских храмов, а позднее – и всего Пскова. Богоявленская церковь по общим габаритам плана равна Благовещенскому собору Московского Кремля. До наших Богоявленская церковь дошла практически без изменений, сохранив свои первоначальные формы.

После революции 1917 года церковь была закрыта. Неизвестно, когда она была открыта вновь, но известно, что действовала она до 1939 года.

Реставрационные работы, во время которых под отслоившейся штукатуркой XVIII – начала XX веков обнаружились фрагменты фресковой живописи, одного из самых совершенных храмов Пскова, начались в 1990-х годах. В 2005 году церковь была передана в ведение Псковской епархии. 6 ноября 2006 года в ней состоялась первая служба. 13 октября 2008 года был проведен обряд освящения и поднятия на звонницу 7 колоколов, отлитых в Воронеже. Вес самого большого колокола составляет 2 тонны. Церковь Богоявления Господня с Запсковья, один из лучших сохранившихся образцов периода расцвета псковской школы зодчества XV-XVI веков.

Известный французский архитектор и теоретик архитектуры Ае Корбюзье (1887-1965 гг.), много строивший в Европе и Америке, в годы сотрудничества с советскими архитекторами побывал в Пскове. Он восхищался архитектурой древнего Пскова, но самое сильное впечатление на него произвела церковь Богоявления с Запсковья. Воздействие архитектуры этого храма было столь сильным, что, как он сам признавался, когда ему довелось проектировать и строить в 1950-1953 гг. капеллу (часовню) в родном городе Роншане, он вдохновлен был образом Богоявленской церкви Пскова.

Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.*

Церковь Богоявления с Запсковья

Церковь Богоявления с Запсковья

Церковь Богоявления с Запсковья

* Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Согласно псковским летописям, в 1487 году во время сильного мора (эпидемии) псковичи в один день возвели деревянную церковь во имя святой Анастасии, освятили и служили первую Божественную литургию, прося молитвенного заступничества у святой. В 1639 году к центральному храму был пристроен придел во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы.

Церковь оставалась открытой до 1932 года. В годы Великой Отечественной войны церковь получила частичные повреждения кровли, стен, наружной и внутренней отделки. В 2005 году храм был передан Псковской епархии. 4 января 2007 года в день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы состоялась первая, после семидесяти пяти лет, Божественная Литургия. В храме находятся иконописные работы монаха Павла (Бесчасного). *

Сегодня в храме хранится большое количество святынь и реликвий:

ковчежец с частицами мощей святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, святой Фаусты – матери святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, и святого мученика Хрисогона Аквилейского – учителя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы;

ковчежец с частицей мощей святой великомученицы Параскевы Пятницы;

мощевик и крест с частицей Животворящего Креста Господня и частицей титла Креста Господня;

мощевик с частицей шипа тернового венца Господа нашего Иисуса Христа;

копия Туринской плащаницы;

медальон с нитью Туринской плащаницы;

ковчег с частицами мощей двенадцати апостолов (кроме Иоанна Богослова), апостола Павла, евангелистов Луки и Марка, святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого и частицей одеяния апостола Иоанна Богослова;

икона святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) с частицей его мощей;

ковчег с частицей мощей святителя Андрея Критского;

ковчег с частицей мощей преподобной Марии Египетской;

ковчег с частицей мощей и тапочками святителя Спиридона Тримифунтского и его икона, освященная на его мощах в греческом городе Керкира;

ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона;

ковчег с частицей мощей святого преподобного Александра Свирского;

ковчег с частицей мощей Иоанна Предтечи;

ковчег, в котором хранятся: частицы мощей святых волхвов – царей Валтасара, Гаспара, Мельхиора, частица Омофора (Покрова) Пресвятой Богородицы, частица Древа Яслей Господа нашего Иисуса Христа, частица от Одеяния Святого Иосифа Обручника, частица Пелены младенца Иисуса Христа.

Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы

Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы

Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы

* Храм святителя Василия Великого (на Горке). Строительство храма датировано 1337 годом. В наши дни – это древнейшее культовое здание, сохранившееся в Пскове с XV века. Его стены помнят воинов, получавших тут благословение перед боем, крестные целования в знак верности Пскову, дни всеобщих радостей и скорбей.

Первый, деревянный, храм на месте нынешнего был сооружён на холме, возвышающемся в болотистой местности. В 1377 году храм был расписан. В 1413 году на месте деревянной церкви был возведён каменный храм. Конец XV века и XVI век – время расцвета, когда к храму были пристроены приделы и галерея. В начале XVI века была написана чтимая храмовая Тихвинская икона Божией Матери.

С конца XVII века для храма, как и для всего Пскова, начались времена упадка. В середине XVIII века звонница церкви была перестроена в колокольню, которая сохранилась до нашего времени. В середине XIX века был произведён ремонт, изменивший древний облик здания, к концу столетия церковь была приписана к Крыпецкому монастырю и стала его подворьем.

В 1921 году власть закрыла церковь для богослужений и превратила её в склад. В 1941 году, когда Пскова был оккупирован фашистскими войсками, церковь передали для богослужений общине старообрядцев Поморского согласия. В 1944 году северная часть храма была повреждена бомбой. Вторично храм закрыли для богослужений в 1947 году.

В 2003 году храм передали общине Русской православной церкви. Проведены ремонтно-реставрационные работы в ходе подготовки к празднованию 1100-летия упоминания Пскова в летописи. 3 декабря 2003 года состоялось первое богослужение.

8 февраля 2007 года архиепископ Евсевий освятил девять новых колоколов (на самом большом, весом 530 кг, отлиты иконы святителя Василия Великого, апостола Андрея, святителя Николая и страстотерпца Бориса).

Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. *

Церковь Василия на Горке

Церковь Василия на Горке

Церковь Василия на Горке

* Храм святителя и чудотворца Николая со Усохи (Церковь Николы со Усохи). Старинную церковь Николая Чудотворца считают выдающимся памятником псковского зодчества XVI века. Место, где она стоит, находится в Среднем городе. В прежние времена возле храма простиралось обширное болото, которое называли «всосом» или «усохой».

Первый храм на Усохе появился в 1371 году. Предполагают, что он был деревянным. Возле него располагалась территория кончанского погоста. Этот храм простоял более полутора веков, неоднократно горел на пожарах и за ветхостью был сломан.

В 1536 году вместо него построили новую церковь, главу которой украшала ярко-зеленая керамическая черепица, а рядом с ней посадили яблоневый сад. Красивый строгий храм имел внушительные размеры и был одним из самых крупных каменных строений города, уступая лишь кафедральному собору Святой Троицы в Псковском кремле. Возле храма собиралось кончанское вече. В церкви велось делопроизводство конца, а также хранились его ценности и оружие.

С этой церковью также связано предание, основанное на реальном историческом событии. В 1569-1570 годах царь Иоанн IV Грозный вместе со своими опричниками ездил усмирять непокорный Новгород. Поход сопровождался массовыми убийствами и вошел в русскую историю, как «Новгородский погром». На обратном пути из Новгорода опричное войско въехало в Псков. Здесь царь лично предал смерти игумена Псково-Печерской обители Корнилия, а опричники по приказу царя убили около 50 псковичей и разграбили их имущество. Однако, массовых казней, какие опричное войско устраивало в Новгороде, не последовало. Когда царь ехал мимо Никольской церкви, раздался колокольный звон. Конь под ним испугался набата, и Иоанн IV Грозный приказал отрубить уши самому большому колоколу. Как только слуги царя выполнили приказ, из колокола хлынула кровь.

Никольский храм много раз перестраивали. Как правило, причины в таких переделках возникали после больших пожаров. Особенно сильно церковь пострадала от огня в середине XVI века. В ходе нескольких реконструкций к ней пристроили два придела, которые освятили в честь Иоанна Богослова и Сретения Господня. Во второй половине XVIII века с юго-восточной стороны Никольской церкви появилась высокая колокольня, а возле абсиды – небольшая часовня.

После революции 1917 года церковная жизнь в старом храме еще теплилась. Окончательно его закрыли для верующих в 1929 году. Никольская церковь опустела и утратила настенные росписи и иконостас.

Большой урон храму нанесла Великая Отечественная война. В течение долгого времени Псков находился под фашистской оккупацией, и во время боев Никольский храм сильно пострадал от взрывов и пожаров. Значительные повреждения получили стены и кровля, а от внутреннего убранства практически ничего не осталось.

Когда война закончилась, реставраторы в течение двух лет занимались изучением и восстановлением святыни. Они разобрали разрушенную колокольню и реконструировали восьмискатное покрытие четверика, придав культовому зданию былую стройность.

Храм вернули верующим в ноябре 2005 года, и он стал частью Псковской епархии. Некоторое время заняли восстановительные работы, и 22 мая 2008 года, после 80-летнего перерыва, в древних стенах прошло первое богослужение.

Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. *

Церковь Николы со Усохи

Церковь Николы со Усохи

Церковь Николы со Усохи

На этом мы завершим знакомство с Псковом и после обеда направимся в город Печоры - небольшой районный центр на северо-западе Псковской области в 50-ти км от Пскова.

Несмотря на свою удаленность и скромный провинциальный статус, Печоры полны гостей круглый год. Центром притяжения десятков тысяч паломников и туристов служит Псково-Печерский монастырь, расположенный в городе. Собственно, он и дал название Печорам, ведь обитель выросла из скитов отшельников, поселившихся в естественных пещерах над рекой Пачковкой еще в XIV веке.

* Свято Успенский Псково-Печерский мужской монастырь – один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными» (то есть созданными Богом).

Летопись повествует о том, как в конце ХIV века изборские охотники, отец и сын Селиши, слышали в глухом лесу близ ручья Каменца «гласы поющих неизреченно и прекрасно» и ощутили благоухание «яко от множества фимиама». Вскоре местные крестьяне приобрели эти земли; по жребию они достались Ивану Дементьеву, который поселился неподалеку, у реки Пачковки. Однажды, когда он рубил лес на склоне горы, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой другие. Под корнями одного из них открылся вход в пещеру, а над входом надпись: «Богом зданныя пещеры».

Общепризнанной исторической датой основания Псково Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь. Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом зданные пещеры, называется Святой горой.

Из древнего местного предания известно, что жили в этом месте выходцы из Киево-Печерской обители, бежавшие в псковские пределы из-за многочисленных набегов крымских татар. Имена всех их остались неизвестны, летописная история сохранила до нас лишь имя «начального» инока – преподобного Марка.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. Древние традиции, бережно хранимые в монастыре, не были нарушены даже в самые страшные для русского монашества времена. В межвоенный период (с февраля 1920 до января 1945 года) находился в пределах независимой Эстонии, благодаря чему не был закрыт (все монастыри на территории СССР были закрыты к концу 1920-х годов). *

В Успенском храме находятся:

чудотворная Псково-Печерская икона Успения Божией Матери в житии (с изображением по сторонам важнейших событий из жизни Богоматери), по одной из версий, написанная псковским иконописцем Алексеем Малым и в 1521 году подаренная монастырю;

два чтимых списка с чудотворной иконы «Умиления» Божией Матери, написанных в XVI и XIX веках;

рака с мощами преподобномученика Корнилия;

икона святителя Николая в житии, XVI век.

В Михайловском соборе находятся:

десница святой мученицы Татианы, переданная архимандриту Иоанну (Крестьянкину) в 1977 году;

чудотворная Псково-Печерская икона «Умиление».

В Сретенской церкви находятся:

списки с чудотворных икон Божией Матери «Троеручица» и «Взыскание погибших»;

рака с мощами преподобного Симеона (Желнина).

В монастыре имеется два святых источника: в честь преподобномученика Корнилия (находится напротив Успенского храма, рядом с ризницей) и артезианский – в честь иконы Божией Матери Живоносный источник (находится напротив Благовещенского храма).

Псково-Печерский монастырь

Псково-Печерский монастырь

Псково-Печерский монастырь

После размещения в Паломническом центре монастыря мы примем участие в вечернем богослужении в одном из храмов Псково-Печерского монастыря (начало службы в 19:00). Готовящиеся к Причастию Святых Тайн смогут исповедаться.

По окончании службы мы вернемся в Паломнический центр на ночлег.

3-Й ДЕНЬ

Этот день мы начнем с участия в Божественной литургии в Успенском храме Псково-Печерского монастыря (начало службы в 7:00).

Псково-Печерский монастырь

Псково-Печерская икона Успения Божией Матери

Псково-Печерский монастырь

По завершении литургии нас ждут обзорная экскурсия по монастырю, включающая осмотр и посещение пещерного Успенского собора, Благовещенского, Сретенского и Лазаревского храмов, большой звонницы и святого колодца, а также посещение Богом зданных пещер, в которых пребывают мощи святых Марка, Ионы, матери Вассы и преподобного Лазаря.

Псково-Печерский монастырь

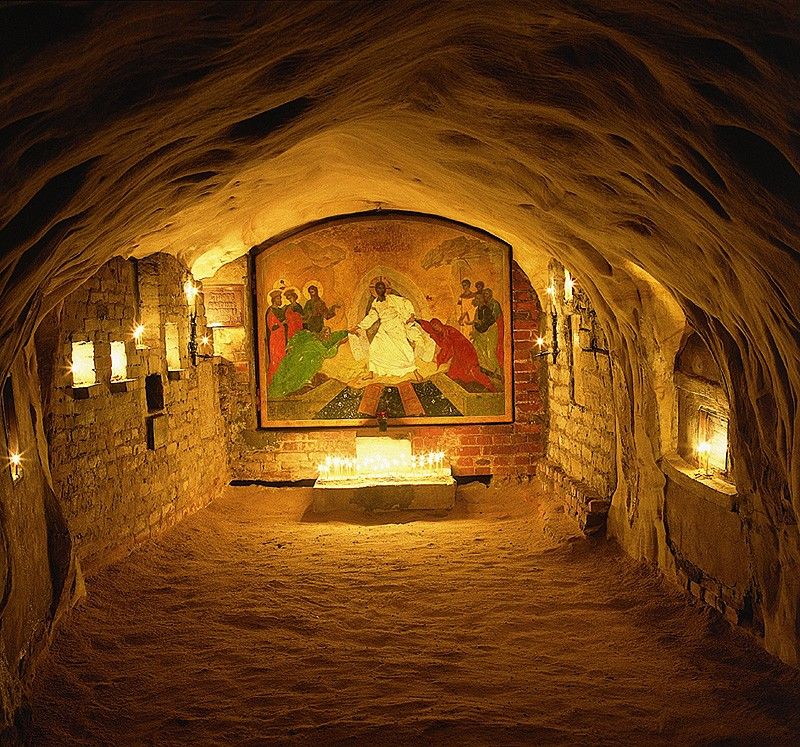

Богом зданные пещеры

Богом зданные пещеры

Псково-Печерский монастырь

Псково-Печерский монастырь

Псково-Печерский монастырь

После у нас будет свободное время для поклонения святыням, прогулки по монастырю, приобретения сувениров и подарков в церковных лавках.

В 12:00 мы вернемся в Паломнический центр, где пообедаем в трапезной и около 13:00 отправимся домой.

Ориентировочное прибытие в Гомель в 23:30 (ул. Киселева, 3).

© 2022 ИП Морозов Д.Н. Все права защищены.

— Бесплатные Сайты и CRM.

— Бесплатные Сайты и CRM.